この連載ではプロダクトデザイナー向けの転職ポイントを掲載していますが、他デザイナーにも参考になると思います。今回はポートフォリオについての3回目です。(全4回)

※過去に掲載した内容を、その間の経験からアップデートしたものです。一気に読みたい方はこちら。

- 画像付きインデックス(目次ページ)の重要性

- インデックス1ページでキャリア全体が伝わる

- 過去登録者の例

- その他ポイント1:ヨコ長16:9レイアウトがおすすめ

- その他2:作品件数が多い場合は2冊に分けるのもアリ

- その他3:仕事作品が少ないなら学生ポートフォリオも

- その他4:自分が何を担当したのかを明確に

- その他5:「商品の良さ」ではなく「あなたがどうすごいか」

- その他6:「売れた」「社内賞」等は目立つようにPRする

- その他7:誰かに見てもらう

画像付きインデックス(目次ページ)の重要性

前回に引き続きポートフォリオ、今回はインデックス(目次ページ)についてです。これも多くの方にアドバイスさせていただいています。

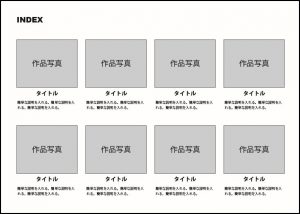

ポートフォリオはどうしてもページ数が多くなります。前回記載した掲載方法の工夫に加えてお勧めしたいのは、カラー画像付きのインデックス(目次ページ)をつけることです。表紙の次のページに掲載します。イメージとしては、以下のようになります(クリックで拡大)。

画像付きインデックスの例

インデックス1ページでキャリア全体が伝わる

ポートフォリオの後半には自分の『幅』を示すため、前半とは違う種類のデザイン作品が掲載されます。前回掲載したような工夫はできますが、忙しい担当者が全部を見てくれるかどうかわかりません。

そこで画像付きインデックスをつけると、早い段階で「この人はこういう商品をデザインしてきたのか。パッケージとかカタログデザインも経験豊富だな」と一瞬で伝わります。また、通常なら見逃されがちな後半に掲載した作品も、「こういうテイストのデザインもできるのか、あとで見よう」と思ってくれると思います。

過去登録者の例

例えば過去の転職希望者で、男性をターゲットにした製品を多くデザインしてきた方がいました。しかし、少ないながらも女性向けのかわいらしいデザインも経験していて、ポートフォリオの最後の方に掲載されていました。

強みは男性をターゲットにしたデザインだったので順番はこれで良いのですが、女性向け作品が見逃されてしまう可能性があります。

その点、最初のページで画像付きのインデックスがあれば間違いなく確認してもらえるので、「男性向けばかりかと思ったが、女性向けデザインも経験している。幅広いデザインができる人だな」と評価が上がります。実際にこの方はきれいな見やすいインデックスをつけており、すべてに人に認知してもらえていました。時間をかけてゆっくり探していましたが、最終的には良い企業に内定して入社していきました。

(余談ながら、その方はその後も社内で活躍して現在も在籍しており、先日に「採用側」としてお会いしました!)

その他ポイント1:ヨコ長16:9レイアウトがおすすめ

ポートフォリオのレイアウトをタテ長にするか、ヨコ長にするか。

以前は「作品が縦長に収まるものが多ければ縦長、自動車など横長に収まるものが多ければ横長」でした。しかし今の時代はほとんどの会社がPDFでの提出です。PDFの場合、ディスプレイで見るためタテのポートフォリオは非常に見にくいので、ヨコ長で作成することをお勧めしています。

また、比率は16:9がおすすめ。紙の比率だと古く感じられる場合があります。

タテ長よりヨコ長

その他2:作品件数が多い場合は2冊に分けるのもアリ

ベテランの方は作品数が膨大で、ポートフォリオが厚くなりがちです。

PDFだとどんどん次に進めるので、40、50ページあっても意外と苦になりません。

ただし、必ず前回ご紹介した「扉ページ」で区切りをつけて読みやすくするのは必須です。

また、ダイジェスト版で薄い(10ページ程度)ポートフォリオを1冊別に用意する、という形式もありです。これまでの経歴が異分野にまたがるのであれば、領域で2冊に分けるのも良いです。例えば、過去のA社、C社でデザインした消費者向けの製品と、B社でデザインした産業機器を分けたり、または家電系と雑貨系で分けるなど、見た人が理解しやすい方法を考えてみてください。

その他3:仕事作品が少ないなら学生ポートフォリオも

逆に若い方で、まだ仕事でデザインしたものがあまりない方は、学生時代に作ったポートフォリオも参考資料として提出することをお勧めします。

過去に転職紹介した若いデザイナーの話です。作品実績が工場やBtoBの四角いデザインしかなく、希望するデザイン重視の某家電企業には全くアピールできない状態でした。しかし学生時代にはファッショナブルな製品や消費者向けの製品などをデザインしていてポートフォリオがカラフルだったので、学生時代のポートフォリオも合わせて提出しました。現職の堅いデザインで仕事に対する実直さをアピールし、学生時代の柔らかいデザインで彼自身の『幅』を示すことができ、希望の会社に転職することができました。

※学生時代のポートフォリオを付ける場合、数ページを抜粋するか、そのまま何も手を付けずに「参考資料として」丸ごと提出することをお勧めします。手直ししようとすると膨大な時間がかかりますし、学生時代のつたない作品をいくら手直ししても、今の仕事の作品のクオリティには勝てません。その時間があれば今の仕事のポートフォリオをきれいにした方がいいです。

その他4:自分が何を担当したのかを明確に

チームでデザインしたものは、自分が何をデザインしたのかを明記してください。自分はごく一部しか参加していないとしても、嘘や誤解を招くような書き方はやめましょう。面接でそれが判明した際に、必要以上にがっかりされて心象が悪くなります。

これを私は「余計な減点を喰らう」と表現しています。最初から正直に自分がしたところがわかるように伝えておけば、プラスマイナスゼロなのに、上記のようにがっかりされるとマイナス評価になってしまうからです。

その他5:「商品の良さ」ではなく「あなたがどうすごいか」

また、商品自体の良い点を書く人もいますが、これは意味がありません。ポートフォリオはあなたがどうすごいのか、を見せる資料です。私がデザインを担当したからこう良くなった、という点を伝えられるよう、意識しましょう。違う言い方をすれば、この商品のデザイン作業はこういう点が難しいということをアピールすることによって、それを実現できている私はすごい、ということが暗に伝えられます。

例えば「商品の見た目のデザインはシンプルなものだが、実はこの薄さを実現するためにデザインでこういう工夫をした、設計部門と何度もやりとりした」というようなことはぜひ記載すべきです。

その他6:「売れた」「社内賞」等は目立つようにPRする

盲点かもしれませんが、多くの方はデザインした商品がヒットしたことをポートフォリオに書いていません。

例えば「初回ロット5,000個が完売」「レビューサイトで星4.5を獲得」「売上3000万円を獲得(通常の2.5倍)」など、見た人が「なにかすごいんだな」と伝わるような記述があると良いです。(受験企業が他業界でその数字がわからなくても「完売!」などと書いてあれば伝わります)

こうした実績は「第三者の評価」になり、デザインの好き嫌いを超えて評価されます。また、実際には「この売上は社内では普通」と思っても、「量販店での売上ランキングTOP5!」などと記載すると、「良いデザインなのかな」と感じてもらえます。

業種によっては商品化・量産化したこと自体が評価につながります。雑貨メーカーなどだと商品化は当たり前かもしれませんが、デザイン事務所などだと提案までで終了して結局商品化されない、ということはよくあります。事務所ではその分、大量のデザイン案作成を経験できたりしますが、逆にインハウスはデザイン確定後の社内調整、量産までのフォローなどを経験できます。

話がずれましたが、商品化はどこかに記載しておくといいと思います。(「商品化」をアイコンやマークにしてインデックスと各作品のタイトル下あたりにつける方法もアリです)

その他7:誰かに見てもらう

なかなか難しいかもしれませんが、、、他の人に見てもらうことで、自分では当たり前だと思って省略していたところが伝わらなかったり、逆に大したことないと思っていたことが実は価値がある、という発見があります。(誰も見てもらえる人がいないのであれば、ぜひ当社にご登録ください。無料でアドバイスいたします)

今回は以上です。あくまでも自分をPRするための資料ですので、その観点で作成すると良いと思います。

<次回のポートフォリオⅣ 初めて作る方へ」につづきます>

(下村航)

当社では転職希望の方に無料でポートフォリオ、職務経歴書と履歴書のアドバイスをしておりますので、ぜひお気軽にご登録ください。(申し訳ございませんが学生の方・未経験の方は対象外です)

登録フォーム

▼求人情報はこちらから▼

PAGE TOP

PAGE TOP